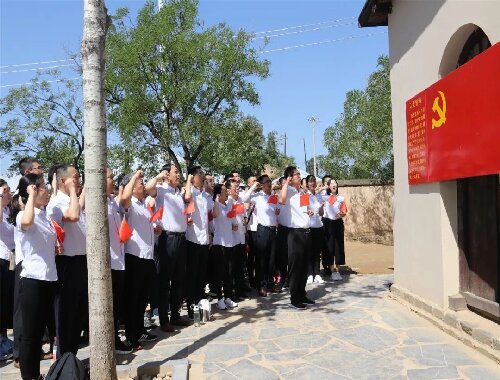

西柏坡的晨雾还没散尽,思政教师们已站在七届二中全会旧址前。脚下青砖的裂缝里,藏着 73 年前那句 “两个务必” 的回声。有人低声问:今天的课堂,还能让学生听见同样的回声吗?

答案藏在西柏坡红色教育基地最新打磨的党建培训精品里。它不给模板,只给一把钥匙 —— 让教师自己打开信仰与教学的暗门。

第一把钥匙:回到现场。

旧址讲解不再背诵解说词,而是让教师轮流扮演 “会场记录员”“警卫员”“炊事员”。当一位女教师用河北方言喊出 “报告!敌军飞机掠过”,所有人突然明白:历史不是课本上的黑体字,而是喉咙里的尘土味。这种 “角色嵌入” 被写入党建培训精品的操作手册,成为思政教师能力提升培训方案里最颠覆的环节。

第二把钥匙:拆毁讲台。

传统课堂的 45 分钟被切成三段:15 分钟史料拼图、15 分钟小组辩论、15 分钟 “如果我是当时的县委书记” 推演。西柏坡红色教育基地的教研组发现,当教师先被 “逼” 到学生位置,他们回校后自动减少说教。思政教师能力提升培训方案用数据说话:参训教师返校三个月内,课堂提问率下降 38%,学生主动发言率上升 52%。

第三把钥匙:让沉默说话。

纪念馆有面空白墙,培训时只投影一行字:“1949 年 3 月 23 日,进京赶考。” 教师们被要求背对墙静坐 13 分钟 —— 正是当年中央机关从西柏坡到北平的车程。13 分钟里,有人突然抽泣,有人掏出手机删掉娱乐 APP。党建培训精品的评估表上,这一栏叫 “情感震颤值”,高于 8 分的教师,后续课程设计通过率 100%。

第四把钥匙:把错误写进教案。

基地提供一份 “1947 年土改工作团失误清单”,让教师分组设计 “如何向农民道歉”。有教师当场摔笔:“这怎么讲?” 三天后,他却在示范课里把 “道歉” 环节变成 “历史容错率” 讨论。西柏坡红色教育基地的观察笔记写道:敢于示范失败的教师,学生更愿意承认自己的认知盲区。

第五把钥匙:把信仰翻译成少年语。

结业考核不是论文,而是一节给初中生听的微课。题目自选,唯一要求:禁用 “伟大”“光辉” 等形容词。一位教师用 “假如朋友圈穿越回 1948” 做标题,让学生给土改工作队点赞或拉黑。这条微课视频被教育部官网转载,评论区最高赞是:“原来思政课可以不说教。”

离开西柏坡时,教师们收到基地送的笔记本,封底印着一句话:“你当老师的样子,就是学生未来看党的样子。” 有人把本子塞进背包最深处,像藏起一张未答完的考卷。

党建培训精品推荐不是为了制造感动,而是把感动变成方法。西柏坡红色教育基地的思政教师能力提升培训方案,最终只留下一个动作:转身 —— 从瞻仰者变成同行者,然后带着学生继续赶路。