西柏坡的清晨,雾气贴着岗南水库漂,像谁在旧桌布上打翻了一杯淡墨。我踩着石板,鞋底带起细碎的沙声,心里却盘算:这一趟,究竟能把多少红色基因带回教室?

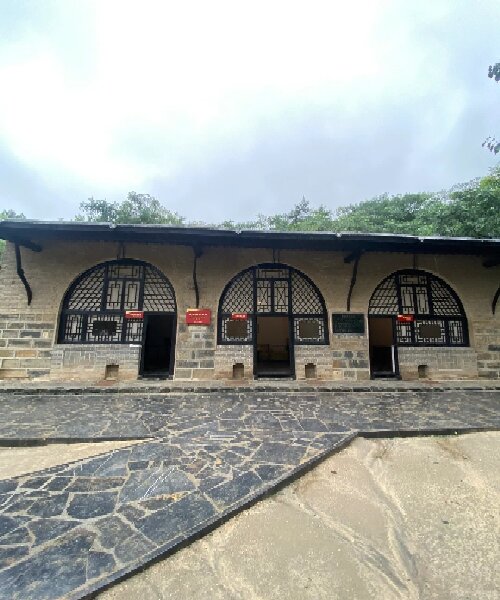

“红色文化西柏坡研学” 不是打卡,而是一次把教科书折进现实的折叠术。七届二中全会旧址的木门吱呀一声推开,灰尘在光柱里跳舞,我伸手去摸那张长桌,指尖冰凉,却像触到 1949 年滚烫的脉搏。讲解员说,当年领袖们就在这张桌上讨论 “进京赶考”,我忽然意识到:思政课缺的,正是这种 “考试” 现场的临场感。

西柏坡思政教育路线的精髓,藏在细节里。防空洞壁上的油灯痕,是当年电报员用指甲划出的刻度;领袖旧居窗棂的缺口,是夜风啃噬的缺口,也是历史留给我们的提问。我把这些缺口拍成照片,回校后做成 “提问墙”,学生围过来,七嘴八舌:如果当时停电,电报怎么发?如果谈判破裂,新中国会怎样?问题一出口,课堂就活了。

西柏坡红色研学课程最难设计的,是 “沉默环节”。我让学生站在电报房前,关掉手机,只听山风掠过柏树林。三分钟后,有人小声说:“听见了心跳。” 那一刻我明白,红色文化不是讲出来的,是听出来的。

午后,我蹲在旧址后山,用树枝在地上画时间轴:1947 年土地会议、1948 年九月会议、1949 年三月全会。画到 “两个务必” 时,树枝断了。我抬头,看见远处一群穿校服的孩子在奔跑,像一串移动的逗号,把历史续写成现在进行时。

回程车上,我翻开笔记本,写下三句话:

车窗外的山影向后退去,像被橡皮擦掉的铅笔痕。我知道,这些痕迹会留在学生心里,成为他们下一次 “赶考” 的坐标。