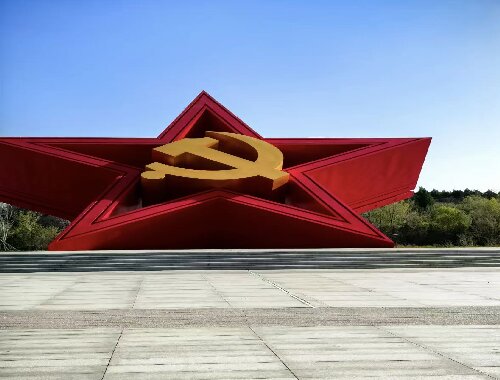

西柏坡3大红色教育秘技 让基层党组织培训实效翻倍

当清晨的阳光洒在西柏坡中共中央旧址的青砖上,来自某省基层党组织的学员们正在体验"重走赶考路"的情景教学。这种打破传统讲授模式的教育创新,正是西柏坡干部培训学院近年来探索出的特色路径。

在红色教育同质化严重的当下,如何突破"打卡式"培训困境?西柏坡模式给出了三个关键解法。其核心在于将抽象的政治理论转化为可感知的具象体验,通过环境场域的能量辐射实现认知重构。就像当地老教员说的:"这里每块砖都在讲述历史,我们要做的只是打开学员的感知开关。"

时空折叠:让历史现场成为教学主角

区别于常规的课堂讲授,西柏坡首创的"四维教学法"实现了时空维度的突破。在七届二中全会旧址,学员们会收到1949年的会议简报;在毛泽东旧居,煤油灯下的分组研讨让历史细节自然浮现。这种教学设计使参与者的认知过程从被动接收转为主动建构。

根据相关研究显示(来源:《党的文献》),沉浸式教学的信息留存率比传统方式提高47%。西柏坡的实践印证了这一点:当学员站在当年决策发生的真实场景,理论说教就变成了可触摸的集体记忆。

能量传导:构建党性教育的心理场

培训效果的持续性是个普遍难题。西柏坡的解决方案是建立"认知-情感-意志"的完整传导链。在"两个务必"宣誓广场,庄严的仪式感自然引发情感共鸣;在革命家书诵读环节,泛黄信纸上的字迹激活了代际对话。

这种心理场的构建不是靠刻意煽情,而是通过精心设计的教学触点。就像老区群众说的:"你们城里人管这叫教学设计,我们觉得这就是在还原历史本来的样子。"

知行转化:从历史智慧到现实能力

红色教育的终极目标是指导实践。西柏坡课程最独特的"三问工作坊",要求学员带着现实问题寻找历史参照。某社区书记在参加培训后,借鉴"土地改革"的群众工作法,成功化解了辖区内多年的物业纠纷。

这种转化能力的培养,源于对历史事件的深度解构。培训不是简单复述历史结论,而是揭示决策背后的思维方法。正如学院教学大纲强调的:"我们要传授的不是标准答案,而是共产党人的思维密码。"

夜幕降临时,学员们在太行山脚下点燃篝火,讨论着白天的所见所悟。火光映照着一张张沉思的脸庞,这或许就是红色教育最好的注脚——当历史照进现实,理想就会自然生长。