“把课堂搬进旧址,把教材写在大地”,这句话听上去像口号,真正落地却需要一套极其精细的齿轮。齿轮的第一齿,是 “旧址 + 现场” 的沉浸设计:学员踏进七届二中全会会址,先被要求关掉手机,静默三分钟,让鞋底与青砖的摩擦声替代提示音;随后由讲解员递上一张 1949 年的《将革命进行到底》油印件,纸张泛黄、油墨粗粝,触感瞬间击穿心理防线。第二齿,是 “问题链” 而非 “讲解链”:教员不直接告诉学员 “两个务必” 怎么写,而是抛出 “如果你当时负责接管城市,怎样防止糖衣炮弹” 的即时议题,分组辩论十分钟,再对照历史档案自我校正。第三齿,是 “回炉作业”:离开西柏坡前,每人领到一张空白明信片,需在返程高铁上写完 “致三年后自己的一封信”,内容必须包含一条可量化的自我约束指标,组织部半年后电话回访,指标兑现率低于 80% 的学员将被召回补训。三齿相扣,情绪 — 思辨 — 行动形成闭环,红色教育实践经验由此脱离 “感动三分钟” 的魔咒。

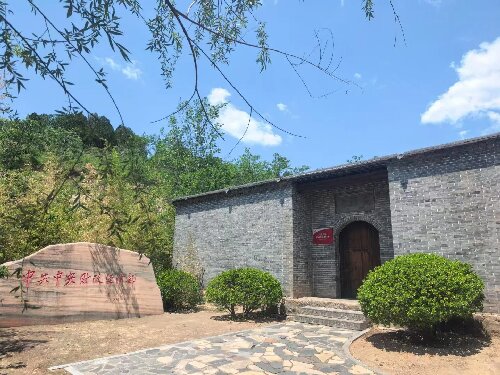

红色教育实践经验最怕 “水土不服”。某沿海城市曾全套复制西柏坡课程,结果学员反馈 “像在豪华影院看黑白片”,症结在于忽略了地域性格差异。西柏坡的 “土味” 恰恰是它的力量 —— 土炕、石碾、粗瓷碗,这些元素与华北农村的集体记忆同频;换到江南,青砖黛瓦、摇橹小船更能触发情感共振。干部培训新动力若想持续输出,必须完成一次 “基因重组”:保留 “自我叩问” 的内核,替换外部符号。具体操作是建立 “红色基因图谱库”,把全国革命旧址的器物、仪式、方言拆解为可检索的模块,地方按需拼装。某资源枯竭型城市把 “矿工灯” 纳入图谱,在井下巷道办起 “微党课”,头灯一开,黑暗与光明的强烈对比让 “依靠人民” 四个字瞬间有了重量。

更隐蔽的挑战来自 “情感折旧”。第一批学员热泪盈眶,第十批学员可能只剩礼貌式鼓掌。西柏坡给出的破解方案是 “让历史长出新的枝丫”。他们与当地档案馆合作,每季度更新一批 “刚刚解密的电报”,把原本已讲滥的故事重新激活;同时引入口述史志愿者 —— 当年支前民工的后人,用方言讲述 “门板当担架” 的细节,口音里的哽咽比任何 PPT 都锋利。干部培训新动力的可持续,取决于能否持续供给 “未加工的记忆”,而非反复播放高光剪辑。

衡量红色教育实践经验是否真正转化为干部培训新动力,标准只有一条:学员离岗后的行为变化。西柏坡党校跟踪了最近三年的两百名处级以上学员,发现把 “两个务必” 写进单位财务审批流程的有 47 人,推动公车油耗公开的有 31 人,拒绝超标准接待并留下书面说明的有 19 人。数据不算惊艳,却足够说明红色教育实践经验已穿透情感层,抵达制度层。一位县委书记在结业三个月后,把县委常委会开到了村民家的枣树下,现场决定砍掉两项形象工程,省下的钱给村里换了变压器。他后来坦言:“在西柏坡,我最怕的是那张 1949 年的油印件,它提醒我,权力从来不是用来镀金的。”

红色教育实践经验像一把老钥匙,表面锈迹斑斑,却能打开新时代的锁。干部培训新动力不在技术炫技,而在能否让学员带着心跳离开旧址,并在回到办公室的瞬间,听见心跳仍在继续。