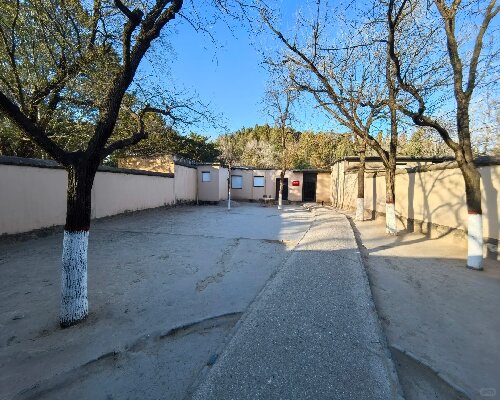

在太行山东麓的这片热土上,西柏坡用黄土墙、石板路讲述着永不褪色的革命故事。这里不只是一个地理坐标,更是精神坐标。红色基因如何在这里延续?革命火种怎样在此传递?答案藏在每一块砖石里,刻在每段记忆中。

精神密码的实体化呈现

土墙斑驳处,藏着多少惊心动魄?西柏坡将抽象的革命精神具象化,让思想教育可触摸。旧址复原区里,桌椅的摆放角度都经过考证。电报机上的磨损痕迹,记录着多少个不眠之夜。这种真实感,教科书给不了。

跨越时空的情感共鸣

年轻一代如何理解那段岁月?西柏坡给出了答案。通过多媒体技术,重要历史节点变得鲜活。参观路线设计暗含玄机,从战略部署到生活细节,层层递进。不知不觉中,参观者已与历史人物产生共情。

教育功能的当代转化

革命精神不是标本,而是种子。西柏坡的独特之处,在于把历史资源转化为教育资源。专题展览常换常新,教育活动与时俱进。理论灌输变成沉浸体验,被动接受转为主动探索。这种转化,正是红色基因存续的关键。

传承机制的创新探索

为什么西柏坡能持续吸引参观者?创新是不二法门。数字技术赋能传统展览,互动项目激发参与热情。讲解队伍老中青结合,不同视角解读同一段历史。这种传承方式,让红色基因真正活起来。

离开时回望,西柏坡的松柏依然苍翠。这里的故事还在继续,这里的精神永远年轻。红色教育基地的价值,不正在于此吗?